こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

さて、今回も「高齢者の生活状況に関する調査」です。

このシリーズ、最終回になりました。

今回は、血縁関係のない人が住む住居、相続後の住まいに関してです。

グラフ・表・数値・文言は、内閣府 「令和五年度高齢社会対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)の結果」より抜粋させて頂いております。

●調査対象者の基本属性

男47.7% 女52.3%

65~69歳22.8% 70~74歳28.2% 75~79歳22.5% 80~84歳15.9% 85歳以上10.7%

女性1400名、男性1277名、合計2677名

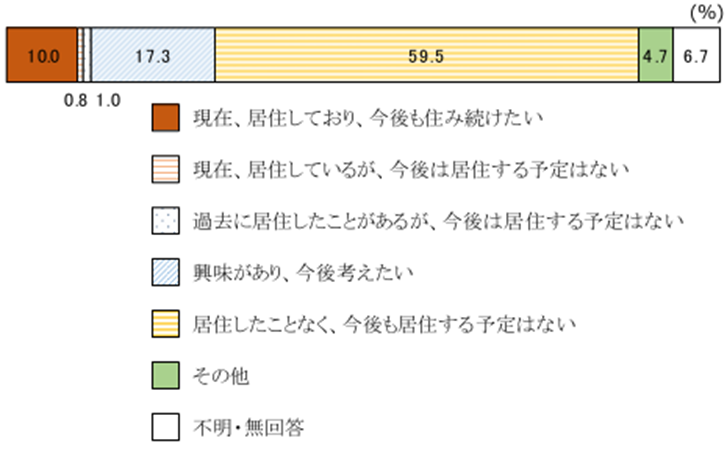

【問】血縁関係のない複数の人々が、居間や食堂等に共有部分のある住宅で、協力して暮らす住まいがあります。これらの住まいでは、プライバシーを確保した個室を持ちながら、孤立せずに住むことができます。このような住まいについて、あなたの考えにもっとも近いものをお答えください。

【統計結果】

全体で「居住したことなく、今後も居住する予定はない」(59.5%)が最も高い。

次いで、「興味があり、今後考えたい」(17.3%) 、「現在、居住しており、今後も住み続けたい」(10.0%)が続く。

詳細は・・

・「居住したことなく、今後も居住する予定はない」は男性の65~69歳(66.4%)、70~74歳(68.0%)で高い。

・「興味があり、今後考えたい」は女性の65~69歳(22.8%)、70~74歳(22.6%)で高い。

・同居者がいない者は「興味があり、今後考えたい」(23.6%)が高い。

・配偶者と同居している者や親と同居している者は「居住したことなく、今後も居住する予定はない」(それぞれ64.5%、64.6%)が高い。

・家庭の1か月の平均収入額が5万円未満は「興味があり、今後考えたい」(22.2%)が高い。

・25万円~30万円未満と40万円~60万円未満、60万円~80万円未満は「居住したことなく、今後も居住する予定はない」が高く、7割程度となっている。

・九州は「興味があり、今後考えたい」(21.6%)が高い。

(原文のまま抜粋)

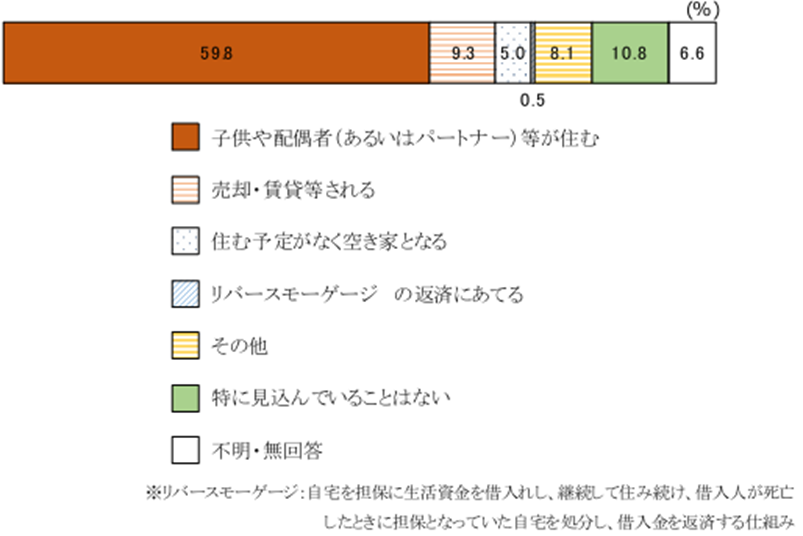

【問】ご自身が亡くなった後、今のお住まいはどのように処分することを考えていますか。

【統計結果】

全体で「子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む」(59.8%)が最も高い。次いで、「売却・賃貸等される」(9.3%)が続く。「特に見込んでいることはない」は10.8%。

詳細は・・

・結婚したことがない者は「住む予定がなく空き家となる」(11.6%)、「特に見込んでいることはない」(31.2%)が高い。

・配偶者あるいはパートナーがいる者は「子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む」(72.3%)が高い。

・配偶者あるいはパートナーとは離婚している者は「特に見込んでいることはない」(22.5%)が高い。

・子供あり(同居のみ)の者と子供あり(同居・別居ともに)の者は「子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む」が高く、8割を超えている。

・同居者でみると、配偶者(夫又は妻(パートナー含む))と同居している者や子(子の配偶者を含む)と同居している者は「子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む」(それぞれ72.3%、81.8%)が高く、7割を超えている。

・同居者がいない者は「売却・賃貸等される」(16.8%)、「住む予定がなく空き家となる」(11.4%)が高い。

・家庭の1か月の平均収入額が5万円未満は「特に見込んでいることはない」(20.4%)が高い。

・「子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む」は20万円以上でいずれも高くなっている。

(原文のまま抜粋)

【思ったこと】

今回は、当然の結果のように思います。

子供や配偶者(あるいはパートナー)等と同居している状況で、看護が必要などのケースを除いて、血縁関係のない複数の人々が住む環境にわざわざ住みたくない気持ちはあると思います。

同様に、現状、子供や配偶者(あるいはパートナー)等と生活している状況において、自分が亡くなった後も、子供や配偶者(あるいはパートナー)等に今後も住んでほしいと思うのも当然な気がします。